摘要:2019年5月,湖南省永州某蛇场出现了以眼镜蛇表皮松脱、蜕皮不畅、皮下积液积脓、恶臭等主要症状的皮肤病。根据发病原因、临床症状、病理剖检和细菌分离培养等情况,可诊断该病例由细菌和真菌混合感染引起。治疗后,病蛇开始蜕皮,脓性分泌物减少或消失,皮肤温润,精神好转,治愈率75%。

关键词:皮肤病;混合感染;眼镜蛇;诊治;论文发表

蛇在我国中医药生产和传统饮食文化中占有相当重要的地位,大量的蛇被用于食用、药用和观赏。由于人们对野生蛇类捕捉,导致野生蛇类资源大量减少,破坏了生态平衡。在这样的供需矛盾下,人工养蛇业应运而生,人们试图通过人工养蛇缓解蛇类资源压力,满足市场供应。

关键词:皮肤病;混合感染;眼镜蛇;诊治;论文发表

蛇在我国中医药生产和传统饮食文化中占有相当重要的地位,大量的蛇被用于食用、药用和观赏。由于人们对野生蛇类捕捉,导致野生蛇类资源大量减少,破坏了生态平衡。在这样的供需矛盾下,人工养蛇业应运而生,人们试图通过人工养蛇缓解蛇类资源压力,满足市场供应。

近年来,人工养殖成功的蛇种类越来越多,2009年谭群英等就研发了永州地区眼镜蛇的人工驯养繁殖技术[1],永州地区的眼镜蛇人工饲养数量越来越多,蛇类动物易发生各种疾病并呈上升趋势。据于桂阳等调查:永州地区常发蛇类动物疾病共有6种,即皮肤病(35.6%)、肺炎(60.2%)、口炎(3.4%)、寄生虫病(5.9%)、肠炎(41.0%)和白粉病(23.5%),皮肤病是排在第三的常见病[2]。目前,皮肤病是人工驯养眼镜蛇较为常见的疾病之一,临床上主要表现为蛇体消瘦,蜕皮不全,皮肤腐烂,无光泽,背部有化脓灶等[3-4]。引起眼镜蛇皮肤病病原较为复杂,包括真菌、细菌、病毒、寄生虫等,但主要以细菌为主。现将我市某蛇类动物养殖场眼镜蛇致病菌混合感染引起皮肤病的病例报告如下,供养蛇户参考。

1、 发病情况

永州某蛇类动物养殖场共养殖眼镜蛇2000余条,其中种蛇300余条。2019年5月,该蛇场出现了以眼镜蛇表皮松脱、蜕皮不畅、皮下有积液积脓、恶臭以及腹泻为主要症状的病例,常整栏发病,发病率高,死亡率高。该蛇场的小眼镜蛇发病,病蛇表现为精神沉郁,不愿活动,厌食,背部皮肤皱缩没有光泽,有些病蛇眼睛浑浊发蓝,发病率10%,幼蛇发病高于成年蛇。随着时间推移,蛇的死亡率不断上升,养殖户来我校求诊。

2、 临床症状

病蛇表现为精神沉郁,不愿活动,厌食。蛇的腹鳞上可见有点状或片状的黑色霉斑块,继而向蛇的背部和全身延伸扩大。严重时鳞片脱落,露出污浊、溃烂的皮肤。如不及时治疗,当溃烂波及全身时,病蛇便中毒死亡。

3 、病理剖检

病蛇腹部皮肤肿胀,表皮易剥离,撕脱后皮肤恶臭,附有黄色粘稠物,皮下化脓,腹部皮肤溃烂、有出血点。剖检可见:胃内较空虚;肝包膜下有小脓包,脂肪上有大量出血点;肾脏上有化脓灶。

1、 发病情况

永州某蛇类动物养殖场共养殖眼镜蛇2000余条,其中种蛇300余条。2019年5月,该蛇场出现了以眼镜蛇表皮松脱、蜕皮不畅、皮下有积液积脓、恶臭以及腹泻为主要症状的病例,常整栏发病,发病率高,死亡率高。该蛇场的小眼镜蛇发病,病蛇表现为精神沉郁,不愿活动,厌食,背部皮肤皱缩没有光泽,有些病蛇眼睛浑浊发蓝,发病率10%,幼蛇发病高于成年蛇。随着时间推移,蛇的死亡率不断上升,养殖户来我校求诊。

2、 临床症状

病蛇表现为精神沉郁,不愿活动,厌食。蛇的腹鳞上可见有点状或片状的黑色霉斑块,继而向蛇的背部和全身延伸扩大。严重时鳞片脱落,露出污浊、溃烂的皮肤。如不及时治疗,当溃烂波及全身时,病蛇便中毒死亡。

3 、病理剖检

病蛇腹部皮肤肿胀,表皮易剥离,撕脱后皮肤恶臭,附有黄色粘稠物,皮下化脓,腹部皮肤溃烂、有出血点。剖检可见:胃内较空虚;肝包膜下有小脓包,脂肪上有大量出血点;肾脏上有化脓灶。

4、 实验室分析及诊断

4.1 细菌分离培养

对剖检的8条病蛇的皮肤及化脓灶无菌采样,共采集皮肤样本8份,化脓灶样本6份,同时对蛇舍的土壤、饮水和蛇的食物进行无菌采样,采集土壤样本6份,饮水样本1份,食物样本3份,对以上24份样本分别接种在血液琼脂、普通琼脂、伊红美蓝琼脂、SS琼脂以及马铃薯琼脂培养基上,37℃恒温培养24h小时,进行了细菌和真菌的分离培养,共获得纯培养细菌菌株51株,真菌3株,向培养基中加入伊红美蓝遇大肠杆菌,菌落呈深紫色,并有金属光泽,可鉴别大肠杆菌是否存在。经过鉴定,从发病眼镜蛇病料中我们分离到了大肠杆菌、沙门氏菌、链球菌和真菌,从土壤样本中我们分离到了大肠杆菌。

4.2 药敏试验

对剖检的8条病蛇的皮肤及化脓灶无菌采样,共采集皮肤样本8份,化脓灶样本6份,同时对蛇舍的土壤、饮水和蛇的食物进行无菌采样,采集土壤样本6份,饮水样本1份,食物样本3份,对以上24份样本分别接种在血液琼脂、普通琼脂、伊红美蓝琼脂、SS琼脂以及马铃薯琼脂培养基上,37℃恒温培养24h小时,进行了细菌和真菌的分离培养,共获得纯培养细菌菌株51株,真菌3株,向培养基中加入伊红美蓝遇大肠杆菌,菌落呈深紫色,并有金属光泽,可鉴别大肠杆菌是否存在。经过鉴定,从发病眼镜蛇病料中我们分离到了大肠杆菌、沙门氏菌、链球菌和真菌,从土壤样本中我们分离到了大肠杆菌。

4.2 药敏试验

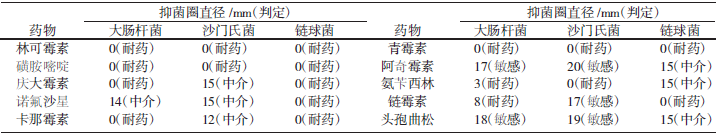

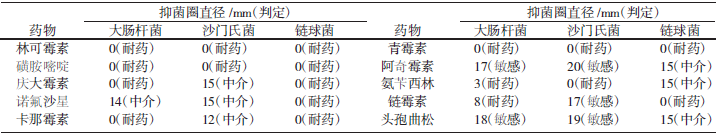

采用KirbyBauer纸片扩散法对临床常用的10种抗菌药物进行了药敏试验。将分离菌种接种营养肉汤,37℃恒温箱培养10h,用比浊法将细菌稀释为1.5×106CFU/mL,取稀释菌液均匀涂布于营养琼脂,贴药敏纸片,37℃恒温培养24h,用游标卡尺量取抑菌圈直径大小。抑菌圈直径<10mm为耐药,10mm≤抑菌圈直径≤15mm为中介,抑菌圈直径>15mm为敏感。实验结果表明分离到的菌株都对阿奇霉素和头孢曲松敏感,对林可霉素、磺胺嘧啶和青霉素耐药。

表1 药敏试验结果

通过发病原因、临床症状、病理剖检和细菌分离培养,可以确诊该场眼镜蛇暴发的皮肤病是由大肠杆菌、沙门氏菌、链球菌、真菌等多种细菌混合感染引起。

5 、治疗

(1)发现病蛇后应及时拿出,用刺激性较小的新洁尔灭溶液或中草药予以冲洗、消毒,每天用1%的新洁尔灭溶液浸泡病蛇2~3分钟,然后进行半个小时的日光浴,尔后用制霉菌素软膏涂抹。

(2)可用2%碘酊涂于病蛇患处,每日涂药2次,同时灌服克霉唑片,每日3次,每次2片(0.5g/片)。

(3)灌服头孢,每日3~4次,有显著疗效。采取上述方法治疗5天后,病蛇开始蜕皮,脓性分泌物减少或消失,皮肤温润,精神好转,治愈率75%。

6、小结

近年来,我国养蛇产业发展迅速,养殖范围和规模不断扩大,人工饲养的蛇类动物易发生各种疾病并呈上升趋势,蛇类动物皮肤病是在人工养蛇中流行的一种非常常见疾病,如治疗不及时,就会给蛇场造成较大的经济损失。

蛇皮肤病是一种由条件性致病微生物引起的疾病,该病可由大肠杆菌葡萄球菌、沙门氏菌、链球菌、真菌单独引起或混合感染引起,大多因蛇窝内过分潮湿和不卫生所致,且常多发于梅雨季节。温度高,眼镜蛇喜欢泡水,皮肤角质层软化后细菌容易滋生,导致皮肤腐烂[5-6]。因此,该病的预防关键是降低蛇窝湿度,使其干燥、清爽。为使蛇的栖息环境保持干燥和清爽,可经常用石灰块杀菌吸潮;或将木炭、草木灰用纸包好,放入蛇窝的潮湿处,定期更换驱潮。此外,给予自然光照有助于其皮肤愈合和促进蜕皮。

发病时,根据药敏试验结果进行正确用药。同时做好综合的预防措施,提高饲料营养水平,保持合理的饲养密度,才能实现科学的养蛇[7]。

参考文献:

1、谭群英,郭天国,龚新国,等.眼镜蛇的人工驯养繁殖技术研究[J].蛇志,2009(3):183-186,257.

2、于桂阳,谭群英,郭德志,等.湖南永州地区人工养殖蛇类动物疾病调查与分析[J].黑龙江畜牧兽医,2016(1):146-148.

3、PessierAP.Anoverviewofamphibianskindisease[J].SeminAvianExotPetMed,2002,11(3):162-174.

4、HoppmannE,BarronHW.Dermatologyinreptiles[J].JExot-icPetMed,2007,16(4):210-224.

表1 药敏试验结果

通过发病原因、临床症状、病理剖检和细菌分离培养,可以确诊该场眼镜蛇暴发的皮肤病是由大肠杆菌、沙门氏菌、链球菌、真菌等多种细菌混合感染引起。

5 、治疗

(1)发现病蛇后应及时拿出,用刺激性较小的新洁尔灭溶液或中草药予以冲洗、消毒,每天用1%的新洁尔灭溶液浸泡病蛇2~3分钟,然后进行半个小时的日光浴,尔后用制霉菌素软膏涂抹。

(2)可用2%碘酊涂于病蛇患处,每日涂药2次,同时灌服克霉唑片,每日3次,每次2片(0.5g/片)。

(3)灌服头孢,每日3~4次,有显著疗效。采取上述方法治疗5天后,病蛇开始蜕皮,脓性分泌物减少或消失,皮肤温润,精神好转,治愈率75%。

6、小结

近年来,我国养蛇产业发展迅速,养殖范围和规模不断扩大,人工饲养的蛇类动物易发生各种疾病并呈上升趋势,蛇类动物皮肤病是在人工养蛇中流行的一种非常常见疾病,如治疗不及时,就会给蛇场造成较大的经济损失。

蛇皮肤病是一种由条件性致病微生物引起的疾病,该病可由大肠杆菌葡萄球菌、沙门氏菌、链球菌、真菌单独引起或混合感染引起,大多因蛇窝内过分潮湿和不卫生所致,且常多发于梅雨季节。温度高,眼镜蛇喜欢泡水,皮肤角质层软化后细菌容易滋生,导致皮肤腐烂[5-6]。因此,该病的预防关键是降低蛇窝湿度,使其干燥、清爽。为使蛇的栖息环境保持干燥和清爽,可经常用石灰块杀菌吸潮;或将木炭、草木灰用纸包好,放入蛇窝的潮湿处,定期更换驱潮。此外,给予自然光照有助于其皮肤愈合和促进蜕皮。

发病时,根据药敏试验结果进行正确用药。同时做好综合的预防措施,提高饲料营养水平,保持合理的饲养密度,才能实现科学的养蛇[7]。

参考文献:

1、谭群英,郭天国,龚新国,等.眼镜蛇的人工驯养繁殖技术研究[J].蛇志,2009(3):183-186,257.

2、于桂阳,谭群英,郭德志,等.湖南永州地区人工养殖蛇类动物疾病调查与分析[J].黑龙江畜牧兽医,2016(1):146-148.

3、PessierAP.Anoverviewofamphibianskindisease[J].SeminAvianExotPetMed,2002,11(3):162-174.

4、HoppmannE,BarronHW.Dermatologyinreptiles[J].JExot-icPetMed,2007,16(4):210-224.

5、Citadini J M, Navas CA. Inte -individual variation and tem -perature -dependent antipredator behavior in the snake Tomodon dorsatus (Dipsadidae) [J]. Behav Proce, 2013, 97:11-17.

6、Patrick J , Head W.Sperry Jinelle H, et all. Latitudinal varia-tion in thermal ecology of North American ratsnakes and its implications for the effect of climate warming on snakes [J]. J Thermal Biol,2012 , 37:273-281.

7、苏接瑜,廖黎黎,冯世文,等. 人工饲养眼镜蛇腐烂性皮肤病的病原分离与鉴定[J]. 动物医学进展,2015,36(4):121-124.

相关热词搜索:

官方微信

官方微信

官方QQ

官方QQ